Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Seharusnya mereka tengah memasuki tahap selanjutnya dari pendidikan kedokteran, yaitu pendidikan profesi atau yang lebih dikenal sebagai koasistensi. Tapi apa daya, tidak ada Rumah Sakit yang dapat menampung. Memang Fakultas Kedokteran tempat mereka belajar telah bermitra dengan sebuah Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan, tapi jumlah tenaga pengajarnya amat terbatas. Akhirnya, kerja sama pun dijalin dengan RS-RS lain, bahkan yang di luar propinsi nuh jauh di sana. Tapi tetap saja, jumlah koasisten yang mencapai angka ratusan itu tak mampu terserap semuanya. “Mengantri” untuk masuk RS pun tak bisa dihindari.

Itu hanya salah satu problem yang dihadapi oleh para mahasiswa fakultas kedokteran yang belum terakreditasi dengan baik. Seorang mahasiswa semester VII juga terpaksa “mengantri” untuk melakukan praktikum karena terbatasnya sarana membuat satu ruangan berperan multifungsi sebagai laboratorium histologi, anatomi, mikrobiologi, dll. Begitu pula di suatu daerah sana, satu kelas yang pengap lebih terlihat sebagai tempat seminar daripada ruang kuliah karena satu dosen harus berbicara di hadapan 260 mahasiswa.

Masalah-masalah di atas dialami oleh fakultas kedokteran. Anda tentu tahu kan, apa itu fakultas kedokteran? Yaitu tempat dilahirkannya orang-orang yang bertugas melayani kesehatan seseorang. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita tiba-tiba jatuh pingsan, atau terkena serangan jantung, orang-orang lulusan fakultas itulah yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama. Melalui pertolongan pertama yang sangat krusial (dan tentu saja kehendak Tuhan) segalanya ditentukan: bertahan hidup karena penanganan yang baik atau meninggal karena ketidaktepatan dan keterlambatan penatalaksanaan. Tentu saja kita masyarakat sangat menginginkan petugas yang menangani kesehatan keluarga kita itu alias dokter memiliki kapasitas yang mumpuni. Tapi, dengan membaca kembali masalah-masalah yang dimiliki sarana pendidikan tempat mereka belajar, apakah kita terlalu lugu untuk berekspektasi demikian?

Semenjak tahun 2013, kalangan akademisi dunia kedokteran mendesak pemerintah untuk menghentikan pendirian FK baru. Kenapa? Alasannya karena pada tahun itu sudah berdiri 73 fakultas kedokteran dan banyak dari FK tersebut yang tidak terpantau kualitasnya. Dari jumlah sebanyak itu, hanya belasan FK yang berakreditasi A, dan lebih dari 20 berakreditasi C. Tapi sepertinya desakan itu tidak dianggap, dengan alasan “besarnya kebutuhan dokter” sehingga diambil logika dibukanya FK-FK baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

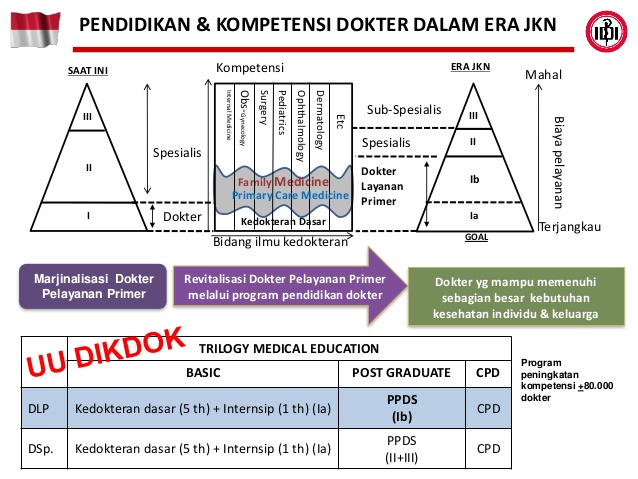

Benarkah Indonesia kekurangan dokter? Mari kita lihat sama-sama. Menurut perbandingan yang dianut oleh dunia, perbandingan ideal adalah satu FK untuk 4 juta penduduk dan satu dokter untuk 2.500 jiwa. Jadi, berdasarkan rasio universal tersebut, dengan estimasi jumlah penduduka negara ini sebesar 240 juta orang, Indonesia hanya butuh 60 FK dan 96.000 dokter. Kenyataannya, hingga saat ini sudah ada 83 FK (termasuk 8 FK yang dibuka baru-baru ini) dan tercatat 110.000-an dokter memiliki Surat Tanda Registrasi.

Masalah yang dihadapi republik ini bukanlah jumlah yang kurang melainkan distribusi yang sangat timpang. Sudah kita ketahui bersama nilai konsentrasi tenaga kesehatan di ibukota sangat tinggi, terlebih dokter spesialis. Sering terdengar pemerintah-pemerintah daerah terpencil mengeluhkan minimnya dokter. Naifnya, masalah tersebut dikira bisa diselesaikan dengan membuka FK baru, begitu kata pemerintah pusat. Tidakkah tidak bisa dilihat bahwa dari 8 FK yang baru saja dibuka, lima kampus tersebut berada di ibukota propinsi?

Sekarang mari kita berpikir lagi, berapakah biaya yang dikeluarkan suatu universitas untuk membuka fakultas kedokteran? Uang yang mesti digelontorkan untuk membangun gedung, ruangan-ruangan laboratorium dan peralatannya, manekin-manekin dan alat kedokteran untuk keterampilan klinik dasar; tentu itu semua tidak murah. Siapa yang membiayai semua pengeluaran itu? Jangan bermimpi dibiayai oleh pemerintah. Bukan hal yang mengherankan untuk masuk suatu fakultas kedokteran, terlebih swasta, perlu membayar uang pangkal/uang gedung hingga 500 juta rupiah. Belasan hingga puluhan juta adalah besaran yang harus dirogoh orang tua mahasiswa tiap semesternya.

Jika seseorang mesti mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mengenyam pendidikan, tentu setelah lulus yang menjadi orientasinya adalah bagaimana agar bisa segera balik modal. Para orang tua yang “menanam” uang sekian besar tersebut pada pendidikan anaknya tentu berharap anaknya kelak dapat berpenghasilan melebihi yang telah dikeluarkan tersebut. Akhirnya, fakultas kedokteran bukan lagi sebagai tempat mendidik orang-orang untuk melayani kesehatan manusia, melainkan mencetak lulusan-lulusan yang berburu gelar dokter spesialis agar kelak bergaji puluhan juta. Adakah hasil pendidikan seperti ini membentuk dokter-dokter yang siap mengabdi ke daerah terpencil?

Uang masuk dan spp yang begitu besar itu pun ternyata belum dianggap mampu membalikkan modal atas investasi besar untuk membuka sebuah FK. Universitas-universitas yang baru saja membuka FK itu pun membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa baru. Tak tanggung-tanggung, FK berakreditasi C dengan jumlah dosen yang hanya dua puluhan berani menerima hampir 300 mahasiswa baru. Padahal, telah ada regulasi yang mengatur jumlah mahasiswa baru suatu FK. Nilai akreditasi suatu FK disertai persentase mahasiswa yang lulusan ujian kompetensi untuk menjadi dokter berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang boleh diterima. Sebagai contoh, suatu FK akreditasi C dengan persentase kelulusan ujian kompetensi dokter di bawah 50%, hanya berhak menerima 50 mahasiswa baru. Tapi memang otak sudah komersil, tanpa memedulikan himbauan Dirjen Dikti tersebut, FK akreditasi C dengan persentase kelulusan sekitar 20% nekat mengambil 200 mahasiswa baru.

Akankah masyarakat Indonesia dapat berharap dokter-dokter yang semenjak masuk isi kepalanya sudah dipenuhi angka juta-juta rupiah untuk mengabdi? Apakah institusi pendidikan yang begitu kekurangan tenaga pengajar dan sarana yang layak akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten? Sadarkah kesehatan kita semua kelak akan bergantung kepada dokter-dokter lulusan institusi yang telah disebut di atas?

Sebagian berargumen bahwa tidak mengapa jumlah FK terus ditambah demi menambah jumlah dokter, yang paling penting adalah tetap adanya ujian kompetensi. Bagi dokter-dokter yang sudah senior, mungkin kata “ujian kompetensi” terasa asing. Dahulu, tidak dikenal ujian semacam ini; setelah menyelesaikan masa koasistensi, mahasiswa kedokteran dianggap telah kompeten dan disumpah menjadi dokter. Tapi, dengan banyaknya sekolah kedokteran yang kualitasnya tidak terawasi seperti sekarang, tentu cara di atas sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu ada ujian untuk menjamin kualitas dokter-dokter baru. Berlatar belakang masalah seperti ini, ujian kompetensi pun lahir. Dan memang, FK berakreditasi A dan telah punya nama dapat meluluskan >90% mahasiswanya. Sebaliknya, FK yang kualitasnya belum ternilai hanya 20% mahasiswa yang lulus. Dan setiap periode ujian kompetensi hal ini terus berulang. Ada mahasiswa yang sampai ikut ujian 17x tapi tidak lulus-lulus juga….Ribuan sarjana kedokteran menganggur karena belum cukup kompeten menjawab soal-soal ujian.

Peluang bisnis tercium, akhirnya tumbuhlah bimbingan-bimbingan belajar. Saat ini jumlahnya mungkin sudah banyak sekali. Dalam waktu 3 bulan, peserta bimbel disiapkan agar dapat menjawab pertanyaan soal-soal ujian tulis dan praktikum. Jika lembaga bimbel tersebut dipenuhi oleh retaker atau mereka yang sebelumnya tidak lulus ujian, sepetinya hal tersebut tidak mengagetkan. Entahlah. Saya percaya ini sesuatu yang positif dalam membantu orang-orang untuk mencapai cita-cita mereka. Tapi menurut penulis, yang membuat seseorang menjadi “dokter” bukanlah karena ia lulus ujian. Setiap proses dari mempelajari berbagai macam kasus hingga berinteraksi dengan para pasien yang menjadi “guru” mereka; menurut saya, pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi bekal berharga ketika sudah masuk dunia kerja.

Mengapa begitu banyak universitas tergiur untuk membuka fakultas kedokteran? Jelas, karena FK adalah sapi perah yang sangat produktif. Jumlah orang yang bercita-cita menjadi dokter tak pernah kurang. Termasuk peminat 8 FK yang baru saja dibuka menjelang tahun ajaran baru ini. Satu kursi mereka diperebutkan empat orang, bahkan ada yang enam orang. Suatu FK yang baru saja dibuka hanya boleh menyediakan 50 kursi, sehingga peminat mereka tidak kurang dari 200 orang. Ya, fakultas kedokteran adalah bisnis yang menggiurkan bagi universitas yang begitu haus akan kucuran dana.

Mengapa amat banyak anak-anak muda yang bercita-cita menjadi dokter? Tidak bisa dipungkiri, kesan glamor dan hidup mewah sering dilekatkan pada profesi dokter. Calon mertua mana yang berani menolak lamaran seseorang yang berjas putih dan berkalung stetoskop?

Tujuan tersebut tak bisa ditutupi. Hal itu memang tidaklah salah; adalah hak setiap orang menentukan bentuk jalannya untuk mencapai kesuksesan. Namun, semoga apa yang pernah diucapkan Hippocrates, “…dokter bertujuan menolong si sakit…” ribuan tahun yang lalu tidak serta merta memudar. Semoga pula niat mulia dr. Radjiman Wedyodiningrat yang tekun mempelajari ilmu kedokteran karena prihatin dengan masyarakat Ngawi yang terkena wabah pes tidak kita lupakan.

Tapi, apabila ini terus dibiarkan, apabila pembukaan fakultas kedokteran baru yang bertujuan mengeruk keuntungan tidak dihentikan, jangan salahkan jika lahir generasi-generasi muda NKRI yang neolib. Setiap orang bebas saling sikut sana dan sini hanya demi tujuan materi. Keselamatan dan kualitas hidup pasien bukan lagi menjadi prioritas, karena yang dipikirkan bagaimana agar segera mendapat keuntungan. Kegiatan pasar begitu bebasnya sehingga dokter pun bebas melabrak etikanya dengan ikut-ikutan berdagang kepada pasien. Generasi ini pula lah yang mengganggap rumah di pinggiran kali sebagai polusi semata dan bangga dengan resort-resort mewah di atas pulau reklamasi, tak peduli dengan kaum tergusur yang kehilangan mata pencahariannya.

Marwah profesi ini perlu diselamatkan. Pembukaan FK baru harus dihentikan. Institusi-institusi yang jumlah pengajar dan sarananya tak layak ada baiknya ditutup. Biarlah jumlah FK dan dokter tidak banyak, toh jumlahnya kini sudah berlebih. Yang penting adalah bagaimana setiap lembaga pendidikan kedokteran tidak hanya mendidik ilmu anatomi dan ilmu patofisiologi, tapi mencetak mereka yang bukan mengobati penyakit melainkan menyembuhkan manusia, dan rela ditugaskan di mana pun mereka dibutuhkan.

nb: sy tahu penggunaan istilah “neolib” terlalu lebay. Kata ini dipilih agar kekinian saja.